第35期

國際海洋資訊

International Ocean Information

保衛水下的數位生命線

海底電纜

江雅綺 | 國立臺灣海洋大學法政學院教授

關鍵字 | 海底電纜、灰色攻擊、關鍵基礎設施

所謂「灰色攻擊」,意指無法定義為武裝衝突、卻會造成一定損壞和破壞的行為。

灰色攻擊與海底電纜

海纜靜靜的躺在水面之下,默默承擔全球99%的資料傳輸工作,將這水下的關鍵基礎設施,稱之為「數位生命線」一點都不為過。但連接各國的數位生命線在廣大海域中,涉及複雜管轄權與有限的執法能力,往往成為灰色侵擾活動的目標。

典型灰色地帶攻擊,常有不對稱攻擊的特色。例如網路攻擊,不見硝煙,但能造成巨大的損失。

一段長長的海纜,只要其中一處受損,就可能導致大規模通訊中斷;同時海纜一旦受到破壞,以現今數位科技應用之普及,必將造成重大損害。但海纜橫跨不同水域,事前預警往往難以全面監控,事後追訴又會碰到複雜的管轄權議題。故此,海纜的功能重要、但破壞成本卻低、而破壞所造成的影響重大、又難以法律追訴責任,海纜自然成為實施不對稱灰色攻擊的絕佳目標。

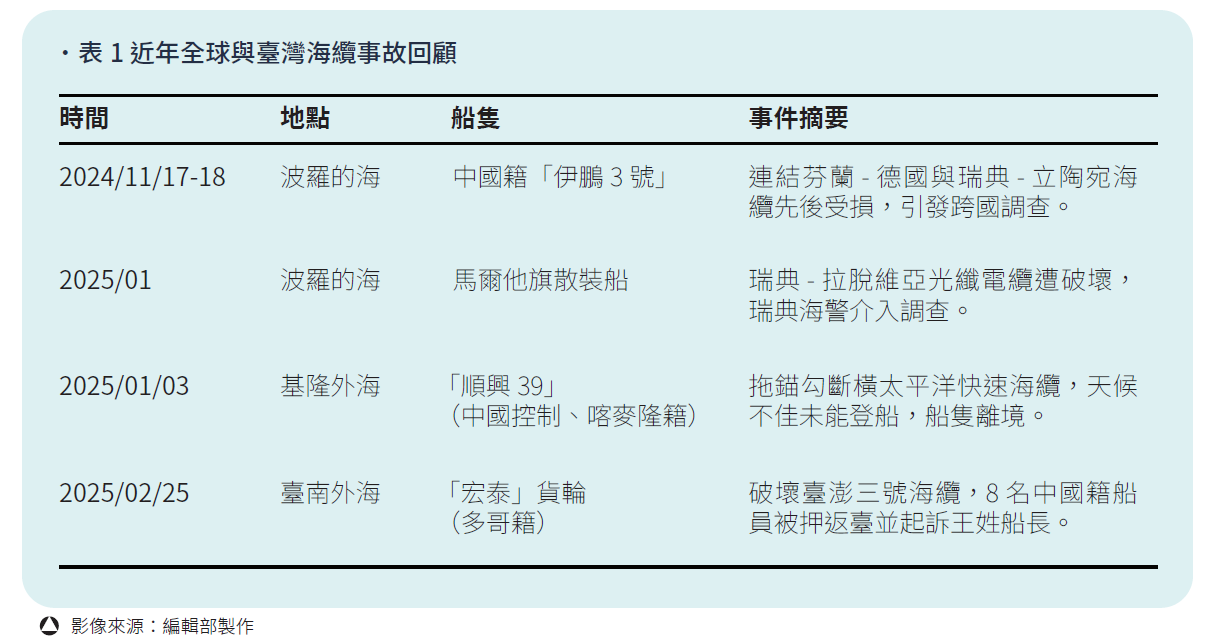

全球與臺灣近期發生的海底電纜事故

近半年來,全球海纜事故頻傳。尤其在地緣政治高度緊張的區域,如何維護海纜安全,已成為各國高度重視的課題。

2024年11月17日至18日,連接芬蘭-德國、瑞典-立陶宛的兩條波羅的海海纜,不到24小時內先後受損。當時,一艘中國籍散裝貨船「伊鵬3號」(Yi Peng 3,音譯)在公海停留,被懷疑與事件有關,引發多國關注。最終,丹麥、德國、瑞典等國與中方協商,組成聯合調查團隊登船檢查,後續該船被釋放。

2025年1月,波羅的海一條連接瑞典與拉脫維亞的光纖電纜,再次遭到破壞。該電纜位於瑞典領海50公尺深處,瑞典海警當時成功攔截一艘掛馬爾他旗的散裝船,並展開調查,隨後釋放船隻。

臺灣也接連發生海纜受損事件。如2025年1月3日,1艘疑似由中國公司所控制、但掛著喀麥隆船籍的「順興39」(SHUNXIN39,音譯)貨輪,於臺灣基隆野柳東北方海域行進間拖錨時,勾斷臺灣聯外通訊的國際海底電纜,且該海纜為連接「橫太平洋快速海纜系統」(Trans Pacific Express Cable System)的海底電纜。海巡署雖掌握船隻資訊並試圖聯繫,但因天候不佳,未能登船,該船後來也離境。

2025年2月25日凌晨,連接臺灣本島與澎湖的「臺澎三號」海纜在臺南北門外海約14.7公里處發生斷裂。海巡署接通報後即刻到場協助調查原因,發現多哥籍「宏泰」貨輪在周邊下錨滯留,隨即以現行犯攔停該貨輪,並將船隻及船上8名中國籍船員押返臺南安平港。同年4月,臺南地檢署依《電信管理法》起訴中國籍王姓船長。

我國如何應對海底電纜安全挑戰?

臺灣海域由於地理位置特殊,是灰色攻擊的前線,過去也曾發生過海纜被中國漁船拖斷的事件。為了加強保護數位生命線,可從多個方面積極應對:

法律面:修法提高刑責

回顧2023年臺灣與馬祖間的海纜遭中國漁船拖斷後,引發多位立法委員高度關注,行政院也提出《電信管理法》第72條之修正案,將毀壞海纜納入處罰範圍,且提高刑責,很快獲得立院高度共識而三讀通過。

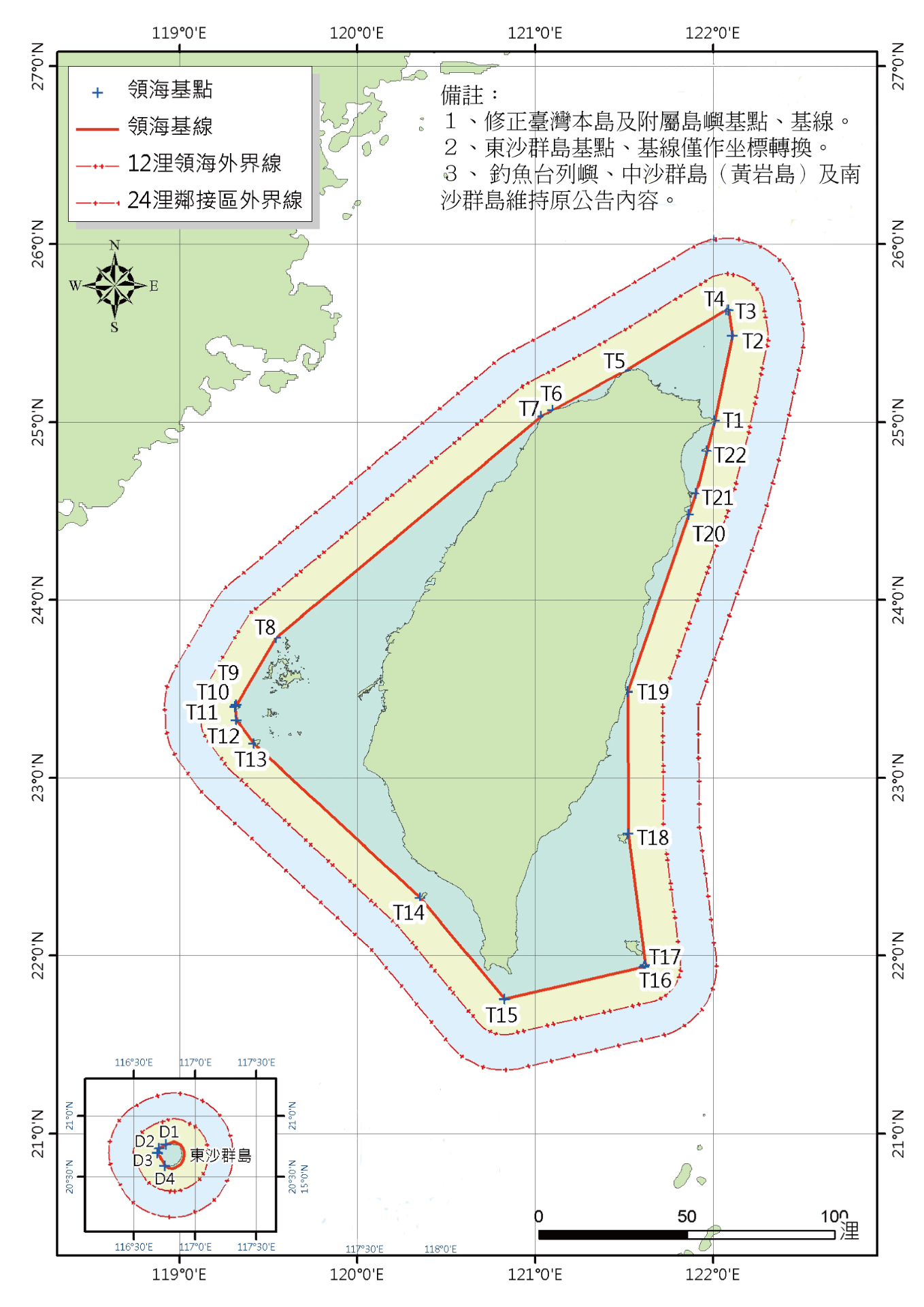

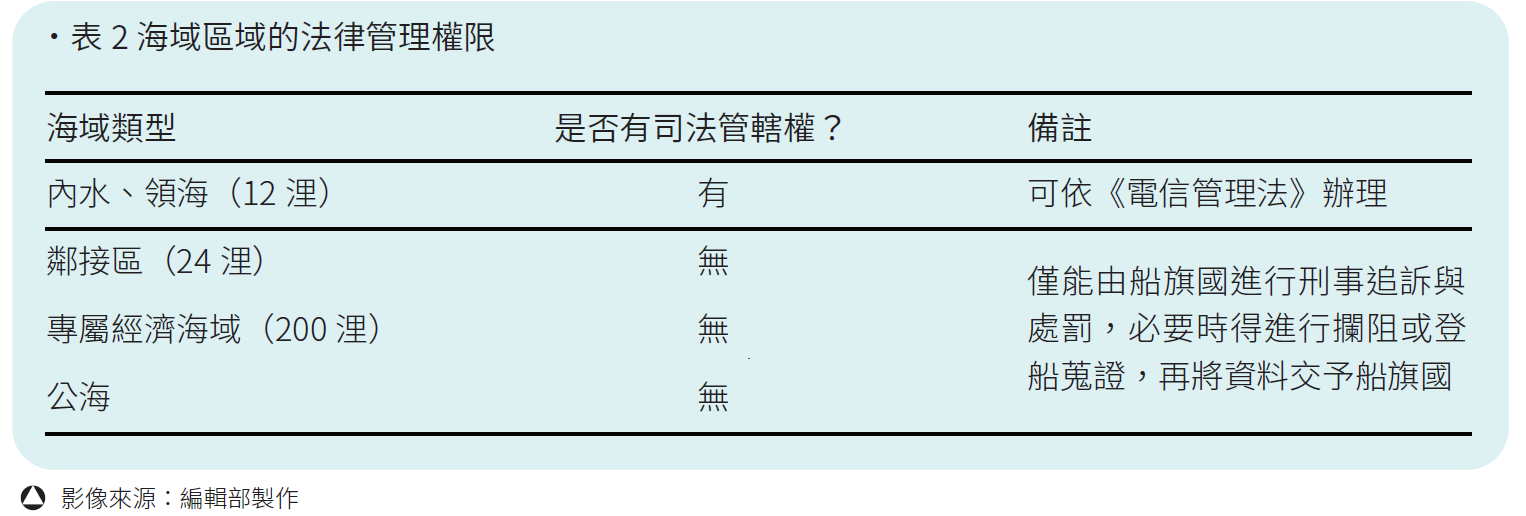

但誠如前段所述,不同水域涉及複雜的法律與管轄架構,毀壞海纜究竟由誰管轄?誰有權蒐證?這需要依據國際公約(如海纜保護公約、聯合國海洋法公約)以及我國國內相關法律,針對不同海域的規定進行釐清,並提出如下分析1:

使用外國籍船舶對我國海纜實體破壞者,如果發生地是在內水或領海(12浬),我國應有司法管轄權(審判權Adjudicative Jurisdiction)。如果發生地是在鄰接區(24浬),因為電信管理法並非「海關、財政、移民與衛生相關法律與規則」,所以我國無司法管轄權。如果發生地是在專屬經濟海域(200浬),因海纜非屬「生物資源」,所以我國亦無司法管轄權。如果發生地是在公海,因為毀損海纜並非海盜、非法廣播、海洋污染、船舶碰撞等例外情形,所以我國亦無司法管轄權。前述我國無管轄權者,僅能由船旗國進行刑事追訴與處罰。

值得注意的是,即使無司法管轄權,沿海國在鄰接區與專屬經濟海域仍有海上臨檢權,必要時得進行攔阻或登船蒐證(含緊追至公海),再將資料交予船旗國。如果船旗國怠於行使司法管轄權,國際慣例容許沿海國補充管轄代為追訴處罰。

至於使用大陸地區船舶破壞者,依兩岸條例第75條,如果行為人是臺灣地區人民,不論在何海域,我國均有司法管轄權,但行為人是大陸地區人民且行為地在公海,則實務上未有統一見解。

關於我國如何在實務上行使管轄權,最近的「宏泰」貨輪案是個具體例證。根據中央社報導及海巡署新聞稿,2025年2月25日臺澎第三海纜在臺南將軍漁港西北方約6浬處斷裂,海巡署立刻調派在附近監控的船艇,以現行犯當場攔截並登檢「宏泰」貨輪,隨後將船隻及船員押返安平港,全案移送臺南地檢署偵辦。檢方偵查後發現,貨輪的電子海圖上標示有海纜位置,但王姓船長仍指示下錨並拖行,因此於2025年4月依違反《電信管理法》起訴2。

▲圖 1 行政院公告修正中華民國第一批領海基線、領海及鄰接區外界線;影像來源:行政院《中華民國第一批領海基線、領海及鄰接區外界線》公告

政策面:強化協調與監控

海洋委員會(以下簡稱海委會)於2025年1月6日召開「海底電纜受損查處及策進作為協調會議」,針對海纜案件處置、通報及分工等作業,建立應處共識與防護機制3。

行政院長卓榮泰亦於立法院答詢表示4,海纜已納入國家關鍵基礎設施,並強調與周邊國家合作應建立在自身實力強化的基礎上。海委會主委管碧玲則表示,航港局已列出96艘在臺海周邊需密切注意的權宜輪,若未來押返船隻遇困難,國軍將介入。國防部表示,已與海巡署研討「海底電纜防護應處作為」,強化通報機制。

海委會主委管碧玲指出,今年(2025)1月至今海纜斷裂事件共6次,其中3次是自然斷裂、為非人為因素,另3起則屬人為,分別由2次是中國權宜輪造成、1次是臺灣漁船造成。她說,航港局已列出96艘的權宜輪,海巡署根據威脅程度分類,其中高度威脅有2艘,中度威脅有8艘,而首次依據新修《電信管理法》起訴的「宏泰58」,正是中度威脅8艘中的1艘。

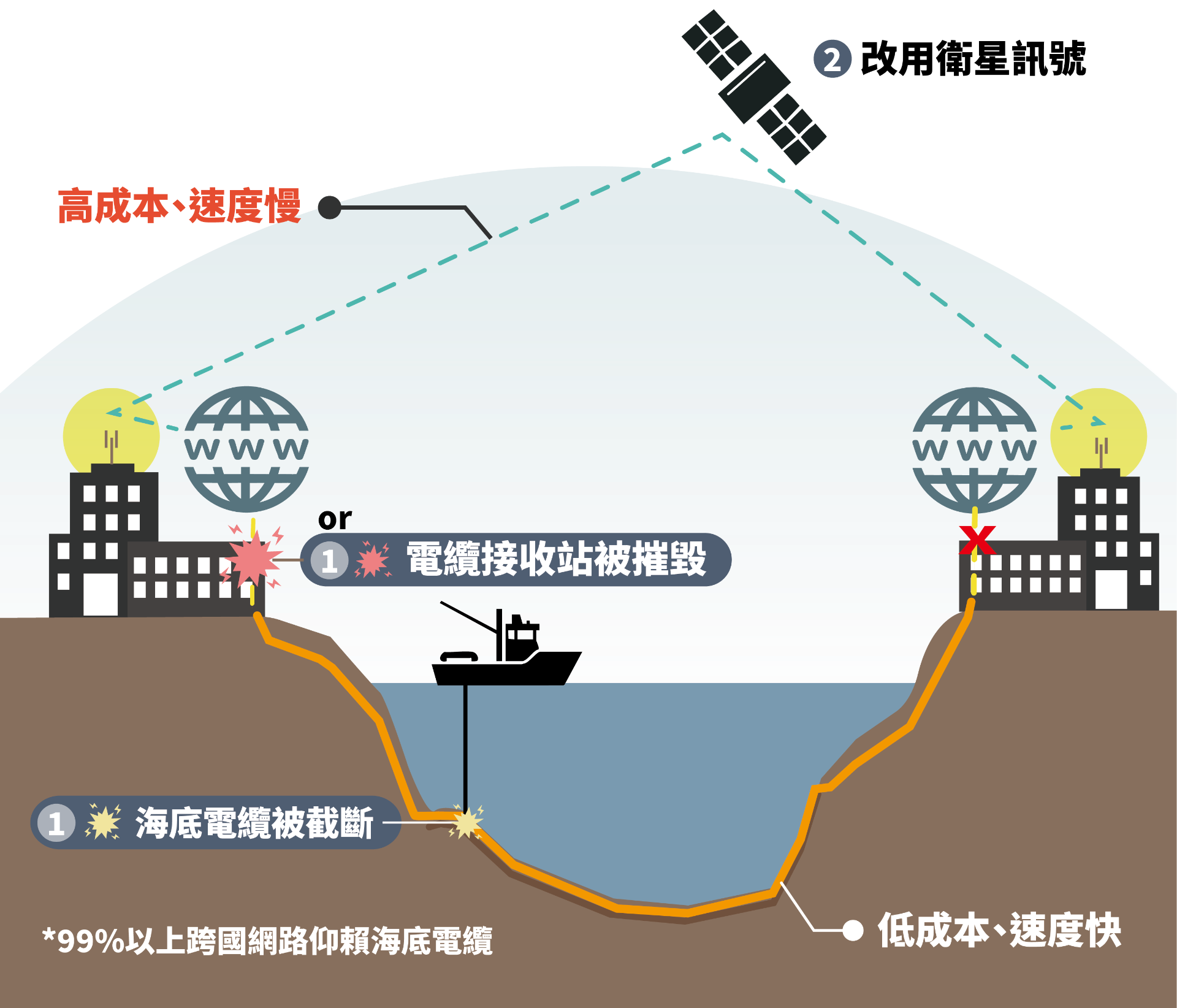

科技面:建立多元備援網路

藉由加速海纜建設、多元備援網路,乃是從科技面維護海纜安全的主要目標。臺灣政府近年來除創造誘因吸引電信業者增建海纜,以多海纜系統相互備援外,亦採取多元異質通訊系統之備援再備援機制,以降低海纜中斷對我國通訊韌性衝擊之風險。

以近年臺馬海纜面臨多次事故為例,為了強化通訊韌性,政府一方面擴充備援的微波系統,另一方面也編列預算,規劃增建一條新的臺馬海纜。

最近一次(2025年1月)的臺馬海纜斷線,便有效展現了備援建設的成效。當時,數位發展部採取了雙重應對:一方面迅速啟動海纜修復作業,同時也立即要求中華電信依循關鍵基礎設施的安全計畫,啟動應急備援,將該海纜承載的語音及網路服務快速切換至已擴充的微波系統上。

目前行政院已經將臺灣14條國際海纜及10條國內離島海纜都已納入關鍵基礎設施(Critical Infrastructure, CI),這代表未來所有海纜都將適關鍵基礎設施的高強度防護標準。而除了提供業者建設海纜的誘因,包括持續擴充微波容量、布建非同步衛星站點,建立不同類型的通訊備援方案,從科技面提升數位韌性的重要手段。

持續強化海纜安全的對策

考慮立法設置海纜保護區5

由於海纜的重要性上升,傳統法律往往不敷使用,因此對於海纜的保護,除了事後重罰,各國亦紛紛立法採取預防性的措施。

其中一個最顯著的做法,是設置海底電纜保護區(submarine cable protection zones),由政府在海纜經過的路線劃定帶狀走廊,並在該地區加強空中與海上巡邏、限制海域活動以保護海纜之安全。在相關立法方面,以紐澳地區最具指標性,如紐西蘭《海底電纜與管線保護法》(Submarine Cables and Pipelines Protection Act 1996)至今已劃設10個海纜保護區;澳大利亞《通訊法》(Telecommunication Act 1997)至今已設3個保護區,該國的保護區模式曾被國際電纜保護委員會推崇為最完善的法制之一。

公私協力 建設海纜與防災應變6

現今,除了傳統的電信公司外,越來越多考量到自身對龐大數據流量需求的科技新興企業,也積極表達有意願投入海底電纜的建設與維護。此時若有公部門的合作或鼓勵措施,將能增加參與者的意願與數量。而因應海纜的市場需求,也不失為一個能取得投資回報的機會。

公私協力的做法,亦可見於2024年12月美國國土安全部發布《國土安全部針對海底電纜安全和韌性的優先事項》(Priorities for DHS Engagement on Subsea Cable Security & Resilience),其報告提到,國土安全部將促進跨部會與海纜相關業者對海纜安全與韌性議題的認識,未來將致力減化各種海纜建設行政程序,並促成政府與產業的合作機制,同時明確化聯邦政府單位於因應此類海纜災難事故時、能有效協作防止或減輕其損害。

善用新興科技監控 建立多元網路備援路

由於海域廣闊但資源有限,對於海纜事故的監控、預警、通報與蒐證上,應善用智慧科技,透過雷達預警系統、衛星、水下偵測及無人機等技術,建立海空立體監控,將能迅速掌握狀況、及時預警,並協助通報與有效蒐證。此外,於技術面強化海纜維修能量,與建立多元備援網路,亦是科技面反制海纜灰色攻擊的重點。

舉例而言,因為海纜斷線時會立即發出警訊,以現行犯逮捕,在技術上並非不可能。因此,建立起電信、海巡與檢察署間之通報與蒐證標準作業程序,亦是當務之急。且縱使未能逮捕與扣押,如果從船籍資料、航行軌跡、追呼過程的全程錄音錄影以及毀損現場的履勘紀錄,可以確定行為人與犯罪事實時,檢方仍得通緝甚或起訴行為人,以展現國家保障通訊自由與捍衛主權的決心。

進行國際倡議與國際合作

2024年底,在紐約舉行的第79屆聯合國大會上,美國和同盟國共同發表了「全球數位世界:海纜安全和韌性」的「紐約原則」,強調海纜對全球商業與數位發展不可或缺、將與夥伴同盟國家共同維護與強化海纜基礎設施的安全。國際媒體已經多次大幅報導臺灣海纜是對岸灰色攻擊的首要目標,我國可接軌國際對保護海纜關鍵基礎設施、擴大科技競爭的趨勢,進行國際倡議,分享自身經驗。

同時,以近日波羅的海之海纜事故為例,海岸諸國面對灰色攻擊共同威脅,透過情資共享與合作,除掌握嫌疑船定位,並促成登船檢查。臺灣海域面對灰色攻擊的頻率極高,爭取建立或參與海事情報與灰色攻擊的國際合作平臺,亦是未來可行的策略。

▲圖 2 海底電纜被破壞改用衛星示意圖影像來源:編輯部製作

註解

- 感謝法界前輩( 退休) 檢察官陳瑞仁,願意花時間與作者在這個議題上共同討論,也感謝《上報》於2025/01/09 刊出「保護海底電纜立法如何落實」。

- 黃麗芸(2025/04/11)。宏泰貨輪中國籍船長涉毀海纜遭起訴 海巡:持續列管中資權宜船。中央社。https://www.cna.com.tw/news/asoc/202504110157.aspx

- 黃麗芸(2025/04/11)。宏泰貨輪中國籍船長涉毀海纜遭起訴 海巡:持續列管中資權宜船。中央社。https://www.cna.com.tw/news/asoc/202504110157.aspx

- 張曼蘋、程嘉文(2025/03/05)。海纜頻斷 鎖定 96 艘權宜輪。聯合報。https://udn.com/news/story/10930/8586247

- 江雅綺、陳瑞仁(2025/01/20)。預防海底電纜危險立法劃定保護區。EtToday。https://forum.ettoday.net/news/2896054

- 江雅綺、Lucio Blanco Pitlo III(2024/12/04)。「公私協力保護數位生命線──海底電纜」。上報。https://www.upmedia.mg/news_ info.php?Type=2&SerialNo=218322