第35期

國際海洋資訊

International Ocean Information

海底戰與臺灣海底電纜的威脅

John F. Bradford | 橫須賀亞太研究委員會(YCAPS)執行長;

Mingi Hyun | 橫須賀亞太研究委員會(YCAPS)研究員

關鍵字 | 海底戰、海底電纜安全、軍民融合、臺灣通訊脆弱性、自主水下載具

儘管中國在傳統軍事武力方面已大幅提升其作戰能力,但始終未放棄運用非對稱作戰及灰色地帶手段來維持現狀,這類手段如今也延伸至海底領域。而一方面,中國持續投入新型潛艦的建造;另一方面,亦不斷擴充其作為全球最大規模的水雷庫存。這類的威脅型態中,中國被頻繁揭露出正在持續精進各種新型非對稱作戰方式。尤其令人憂慮的是,隨著這類行動的發展與實際操作,中國的海底作戰能力已經有顯著的提升,這會直接威脅到各國仰賴維生的關鍵水下基礎設施,而其中最具代表性的,正是這些將臺灣與各個社會、全球經濟體系緊密連接在一起的海底電纜。

海底戰情勢越演越烈

隨著海上戰略競爭日益加劇,海底正逐步演變為另一個關鍵的軍事行動領域。數百年來,海軍重要任務之一始終是保護海上貿易航線——這項任務至今仍具關鍵性,因全球約95%的貿易依賴海運進行。而在近年來,隨著網際網路資料傳輸量急遽增加,現今約有99%的國際數據仰賴海底電纜傳輸,進一步使海洋領域的安全面臨更高的複雜性與脆弱性。一旦這些關鍵水下通訊命脈遭到破壞,勢必對全球高度互聯的經濟體系造成災難性衝擊。

水下基礎設施的脆弱性日益明顯,使得各國政府與軍方日漸提高警覺,並著手強化防護措施。雖然北大西洋公約組織(NATO)等機構已意識到這日益嚴峻的挑戰,但在尋求有效對策的同時,至今仍多以象徵性政策代替實質性的防禦行動。2023年10月,1艘中國商船在波羅的海拖錨,導致2條關鍵海底電纜受損。事件發生後,NATO國防部長隨即支持一項名為「數位海洋願景」(Digital Ocean Vision)的新計畫,目標在於強化海底活動的監控能力;歐盟執行委員會也同步發布《強化通訊海底電纜安全與韌性之政策建議》(Recommendation on Secure and Resilient Submarine Cable Infrastructures)。然而,這些應對措施顯然成效有限。2024年11月與12月,仍有多艘船隻在相關海域拖錨,再次造成其他海底電纜受損,突顯海底基礎設施防護仍存明顯缺口。

其中, 曾有1 艘掛中國旗的「伊鵬3 號」( YI PENG 3,音譯)曾遭瑞典當局短暫檢查,惟因證據不足,無法確認船員是否蓄意破壞;另1艘註冊於庫克群島的「鷹S號」(Eagle S)則在芬蘭水域遭扣留。儘管如此,損壞已造成,後續的法律責任釐清仍存在高度不確定性。海底電纜遭受破壞並非僅限於歐洲。在過去1年內,有多條連接越南與世界各地的海底電纜接連遭受不明原因的損壞(或許是惡意行為所致,亦不排除其他可能性),導致越南的網路連線速度與服務品質明顯的大幅下降。由於難以有效防止此類破壞,越南轉而加強與國際間的合作,推動增設海底電纜,並提升整體網路備援能力。

至今為止,海底電纜的中斷大多僅造成一些問題或較輕微的不便,可是一旦演變成有計劃的發動攻擊,其後果會變成難以想像的嚴重。且當一個社會在網際網路中被隔離,絕對會對其經濟與社會產生嚴重衝擊影響。況且,此類斷網行動與傳統軍事攻擊同時進行,將產生倍增效應,不僅會製造混亂,削弱民眾的自發組織能力,也會破壞民間與軍方之間的指揮控制系統,進而削弱整體防禦協調能力。

海底電纜被破壞對臺灣的威脅

對臺灣而言,由於其島嶼地理特性,對海底電纜的依賴尤為顯著。臺灣絕大多數的國際資料傳輸仰賴這些海底命脈,而這些電纜集中於數量有限的海纜登陸站,使其形成戰略性的資料樞紐要衝。一旦海纜登陸站等設施遭受破壞,臺灣的對外通訊能力將可能陷入嚴重癱瘓。

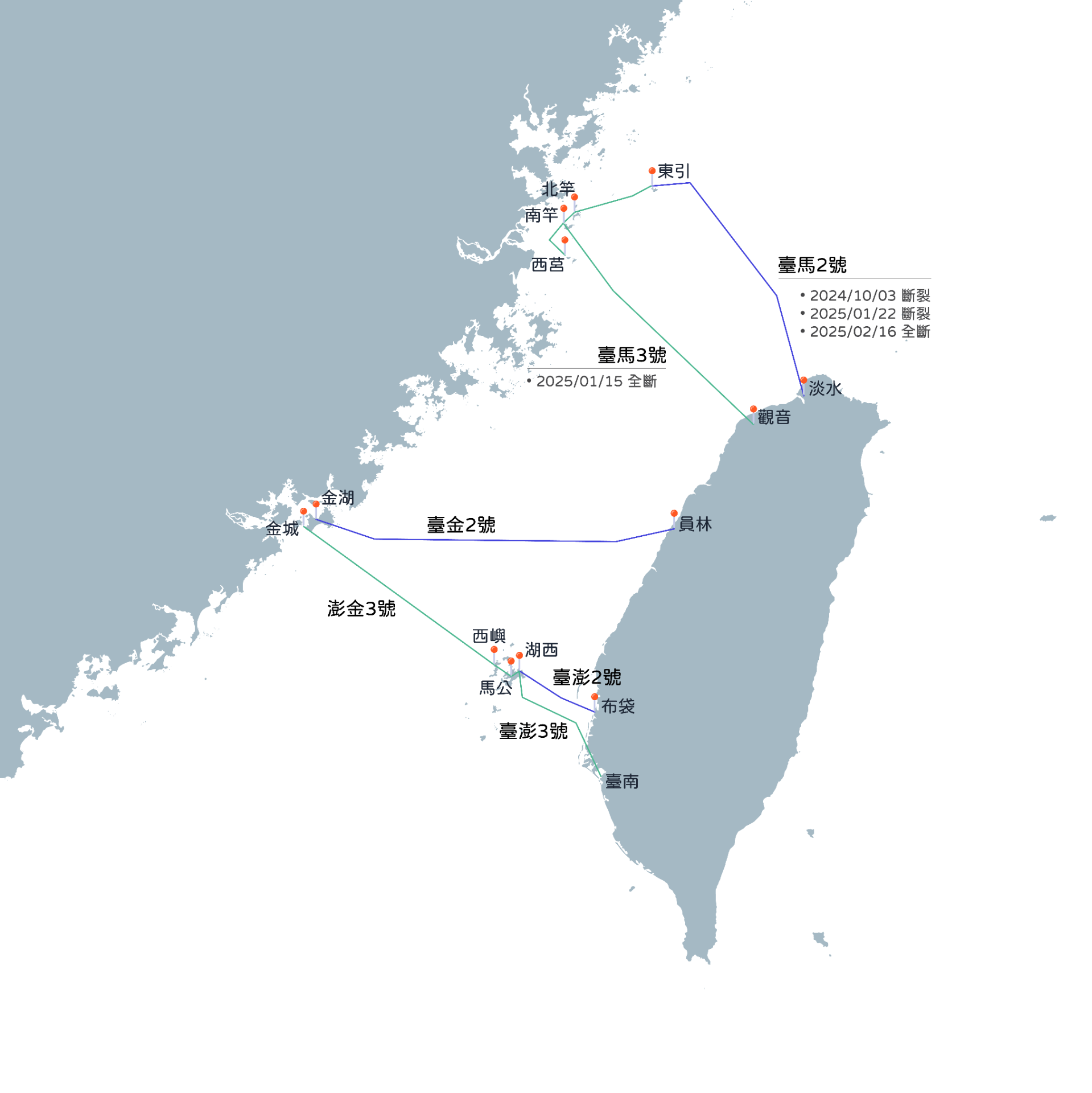

此外,這些電纜不僅面臨意外損毀的可能,更長期暴露於蓄意破壞的風險之下。考量到臺灣鄰近國際主要航運路徑,且地處地緣政治高度敏感區域,整體威脅程度顯得更為加劇。長時間的資料中斷將帶來深遠衝擊,不僅可能削弱臺灣以高科技為核心的經濟體系,亦將影響其國防準備與整體安全。更不可忽視的是其心理層面的影響——包括削弱社會信心、引發不穩定情緒,阻礙民眾在危機中的組織能力與自我協調等應變能力。事實上,臺灣早已遭遇過類似情況。在2023年,

馬祖地區就發生過類似的網路中斷事件,而通訊中斷持續長達6週。儘管當地人口僅約15,000人,影響相對不大,但藉由此事件可以充分理解到,即便僅是在區域性的海底基礎設施遭到破壞,也是會對社會的穩定性與通訊韌性構成實質上的威脅。假使敵對勢力以協同方式對臺灣2,300萬人口與接近8,000億美元的經濟體系造成類似的衝擊,其後果將不堪設想。

中國的破壞能力

迄今為止,中國對海底電纜的破壞行動多以較粗糙的手段,如藉由拖錨或抽砂設備蓄意干擾海底設施運作。然而,隨著中國在此領域的技術能力不斷提升,未來趨勢可能會有明顯轉變。其相關行動將會趨向於更高度複雜且精密,這樣的趨勢很大程度上仰賴無人系統與人工智慧(AI)技術的迅速發展。2025年3月,中國與國際媒體報導了一款由中方研發的深海電纜切斷裝置。該裝置不僅能切斷脆弱的資料電纜,甚至可破壞體積更大的電纜與具鋼甲護套的線路。此設備可於4,000公尺深的海域作業,並設計為可與中方日益擴編的自主水下載具(AUV)艦隊整合運作。此外,中國正積極擴大對AUV與遙控潛水器(ROV)的投資,以強化其深海隱蔽行動的能力。根據最新發展顯示,中國研製的深海無人水下載具(UUV)已具備潛至 6,000公尺的能力,足以抵達並在臺灣周邊海底並執行任務。

隨著潛深能力、自主導航技術與續航時間的同步升級,使這類裝備將能適應更複雜多變的海域條件,並展現出更高的行動靈活性與作戰效能。透過這些發展,中國將實現「端對端」(End-to-End)的海底破壞能力,既可攻擊海底電纜本體,能夠同時攻擊海底電纜、登陸站以及相關維修基礎設施。中國採取的關鍵策略之一,是透過「軍民融合」將民間與軍事活動進行整合。這種作法利用民間研究與技術來達成軍事目的,正如我們在研究船隻與深海技術的雙重用途特性中所見證的。中國的「十四五」規劃強調了科技進步與海洋經濟的重要性,進一步在海事領域中連結民間與軍事發展。這些發展強化了中國投射力量、確保海洋利益,並可能干擾敵對方作戰行動的能力。此外,中國對海底戰的關注也源於其希望克服地理劣勢並在全球海洋中建立主導地位的渴望。

▲圖 2 臺灣本島與馬祖之間的海底電纜連接情形;影像來源:編輯團隊繪製

強化水下基礎設施韌性

全球在保護海底電纜並應對其遭破壞的行動上,目前仍處於初步階段。首要任務,是讓海軍與執法機關充分認識此類威脅,並加強對海底電纜周邊活動的監控。由於近年多起備受關注的破壞事件,這類基礎工作已陸續展開。然而,下一階段的行動將更具挑戰,因為海底電纜本身極為脆弱,且多位於開放海域,天然條件與技術限制使其長期暴露在高度風險之下。因此,理念相近的國家必須強化合作,交換情資、分享彼此最佳的實務經驗,並展開聯合行動。擴大多邊海上巡邏行動,這將有助於彌補多數國家在艦艇、潛艦與航空器數量上的不足,以因應日益嚴峻的海底基礎設施安全挑戰。

然而,負責調度與操作這些艦艇的指揮機構與船員,對於此類新興的威脅,需要特別進行相關的專業應對訓練。此外,若僅靠部署與巡邏並不足以構成有效嚇阻。缺乏相應的威懾手段與處罰機制,成效將極其有限。強化法律與監管制度,已成為當前的重要改革課題。

同時,各國政府亦需深化與民間部門的合作。因為鋪設與維修海底電纜的技術與資源,主要還是掌握在私人企業手中。目前全球僅有約20艘船隻負責處理每年約200起的電纜斷裂事件,這樣的船隊規模,若面對一場蓄意針對海底電纜的破壞行動,將遠遠無法應對。因此,確保足夠的頻寬備援,以承載關鍵資訊傳輸,也須仰賴跨國合作與公私部門的共同投資與規劃。

最後,作為一個高度依賴科技的社會,臺灣正處在此類威脅最前線。此挑戰同時也是契機,使臺灣有機會在全球海底基礎設施防護領域展現領導力。這不僅符合自身利益,更為全球社會提供重要貢獻。